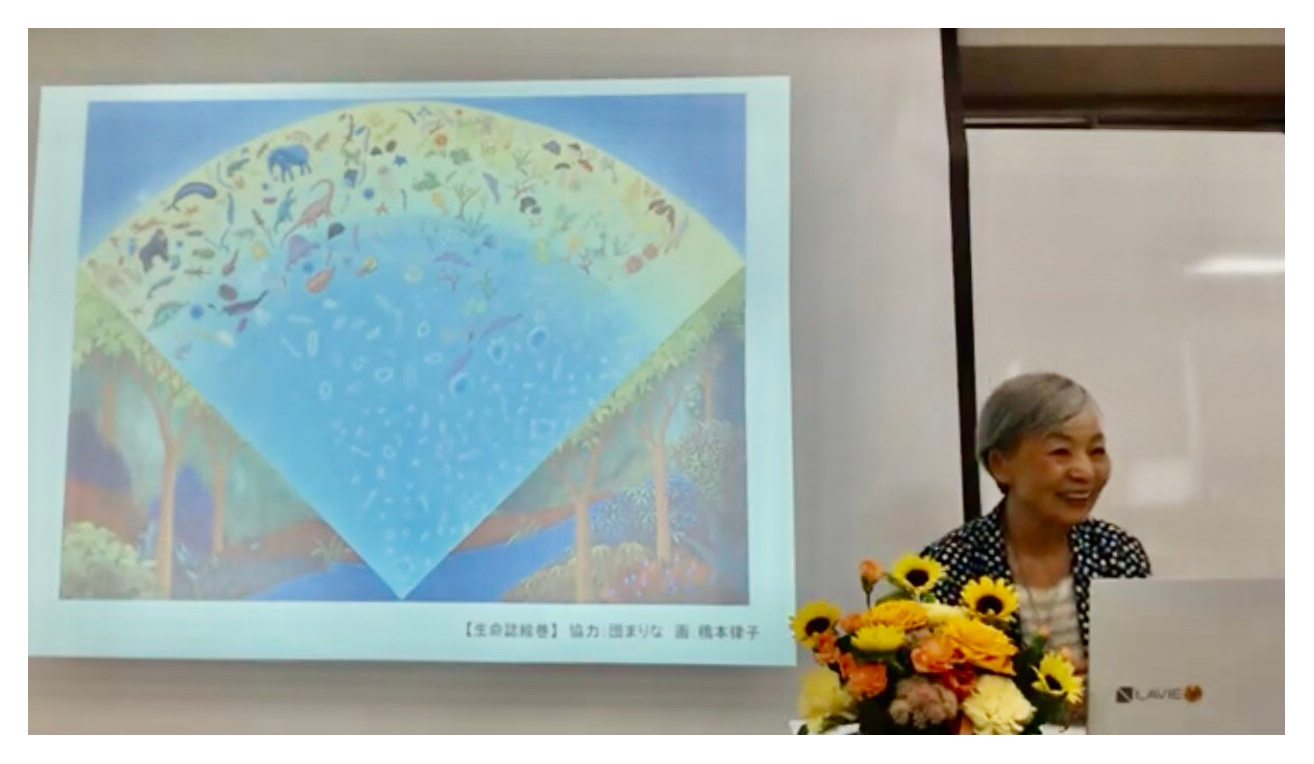

「ことばが育てる生きものとしての子ども」 JT生命誌研究館名誉館長 概要 私たち生き物はどんな生き物でも38億年前に発祥し同じ時間を積み上げて現在に至っている。人間も動物に魚も昆虫もみんな一緒。同じ発祥から徐々に枝分かれして今がある。上の下もない。みんな同じところに立っている。 AIと人間を比べるものではないが、どっちが上かということではない。機械はすべてがわかっていて作った通りに作動しなくては困るもの。生き物は38億年かけて考えなくてはできないもの。時間を紡ぐもの。次へとつないでいくもの。ことばが紡いでいくもの。そして語ることは大切だが、もっと大切なことは聞くこと。 多くの学びがありましたが、まずは自然に生かされ、自然の中の生き物である自分を意識して時間と手をかけ、思いがけないことを楽しみながら子どもたちと過ごしていきたいなと強く思いました。

●人間を生きものとして考える。壮大な価値観に出会うことができて、自分とは…と考え直しました。 ●子どもの発信力に驚きました。乳幼児からの言葉の育み、聞くことを大切にしたいと思いました。 ●中村先生のご講義について印象に残ったのは機械と生き物についてのお話でした。機械のように早く、手が抜ける、思い通りにできるのは生き物にはできない。飛ばすことなく、手をかけて育てていく、その手がかかることを楽しむことが大切というお話は納得できました。その子らしく生きることを認めていけるような保育をしていきたいと思います。

東京大学理学部化学科卒業、東京大学大学院生物化学専攻博士課程修了(理学博士)。国立予防衛生研究所、三菱化成生命科学研究所人間自然研究部長、早稲田大学人間科学部教授、JT生命誌研究館館長を経て現在名誉館長。東京大学先端科学技術研究センター客員教授、 |

「人間は生き物であるということを忘れて生きているのではないか? まず人間であることを思い出して。私たちは生き物です。」と静かな語り口調の中に強い思いを乗せた、あっという間の1時間30分でした。

「人間は生き物であるということを忘れて生きているのではないか? まず人間であることを思い出して。私たちは生き物です。」と静かな語り口調の中に強い思いを乗せた、あっという間の1時間30分でした。