「絵本をたのしむ」 講師/鈴木まもる(画家・絵本作家・鳥の巣研究家) 概要

先ず「絵本とはなにか?」から始まりました。子どもにとって、膝の上で、絵本を読んでもらうことの安心感。世の中にどんな生き方があるのかを知るたのしみ。生まれてきてよかったと認めて、生きていかれることが一番大事なことです。『みんなあかちゃんだった』は0歳から5・6歳までの子どものいろんな動きを絵で伝えた作品。ページをめくって、世界が変わる。膝で抱いて読んであげてほしい。 山の中に住んでいて、ある日偶然鳥の巣をみつけた。鳥の巣とは「卵を産むためにつくるもの」「雛が生まれる大切なところ」。雛が育つともう使わない。「鳥はどうやって鳥の巣をつくるのか」「同じ材料でどうしてこんなにも違うのか」。不思議だな、面白いなと思うと、絵描きなので、造形的な見方で自分なりに調べるようになった。 「鳥ってなんだろう?」 絵本『あるヘラジカの物語』

絵本『水とはなんじゃ?』 鳥の巣ってまだまだ不思議があって、恐竜から鳥へ進化していくのですが、そこに鳥が巣をつくるということは重大な鍵を握っていると自分は思っていてそれを絵本にしたいと思っている。巨大隕石がぶつかった後、恐竜が絶滅し、何故鳥が生き残ったのかは、鳥の巣づくりにすごく関係している。鳥は進化しながらいろんな形で巣をつくることでより小型化していく。小型化していくということはすごい鍵なのです。来年度中には、本にします。

●鈴木先生の絵を描きながらの説明やお話に改めて感動しました。こういった、知らせ方が子どもたちにもできるといいなと思いました。目から鱗です。ありがとうございました。 ●巣立ちのお話では、人間である、保育者である私たちにも当てはまる、ドキッとする内容でした。お金どうこう、ではなく、自分が好きなものを追求していく姿に憧れを感じました。子どもたちの興味関心があることをグッと広げられる保育者になっていきたいです。 ●鳥の巣の話が本当に面白く、どの鳥も自分にぴったりの物を作る。敵に襲われないようにする方法も、なるほど!!とうなづけたし、すごい!!の一言でした。人間も見習わなくては、と強く感じました。お話ありがとうございました。 ●鳥の巣に触れながら、命を育む一番大切な場所を思い出し、人間が子育てを便利なスマホに預けてしまうことをやめよう、一番大切なことを思い出そう!そうすることで人生に面白いことがたくさん見つけられるよ―との言葉を受け取りました。

1952年東京都生まれ。東京藝術大学工芸科中退。1980年絵本『ぼくの大きな木』(鶴見正夫 文)で絵本作家としてデビュー。絵本・児童図書の絵を主として描いている。1986年に静岡県下田市の山の中に転居。家のまわりで偶然見つけた鳥の巣の、造形のおもしろさ、不思議さにとりつかれてからは、日本中、海外へも足を運び、独学で巣の研究と鳥たちの使い終わった古巣の収集を始める。1998年東京で初の「鳥の巣展覧会」を行い、以後 全国で「鳥の巣展覧会」を開催している。2018年に、亡くなった絵本作家・かこ さとしさんが途中まで制作していた科学絵本『みずとはなんじゃ?』(かこ さとし 作)を引き継いで完成させ、出版。 |

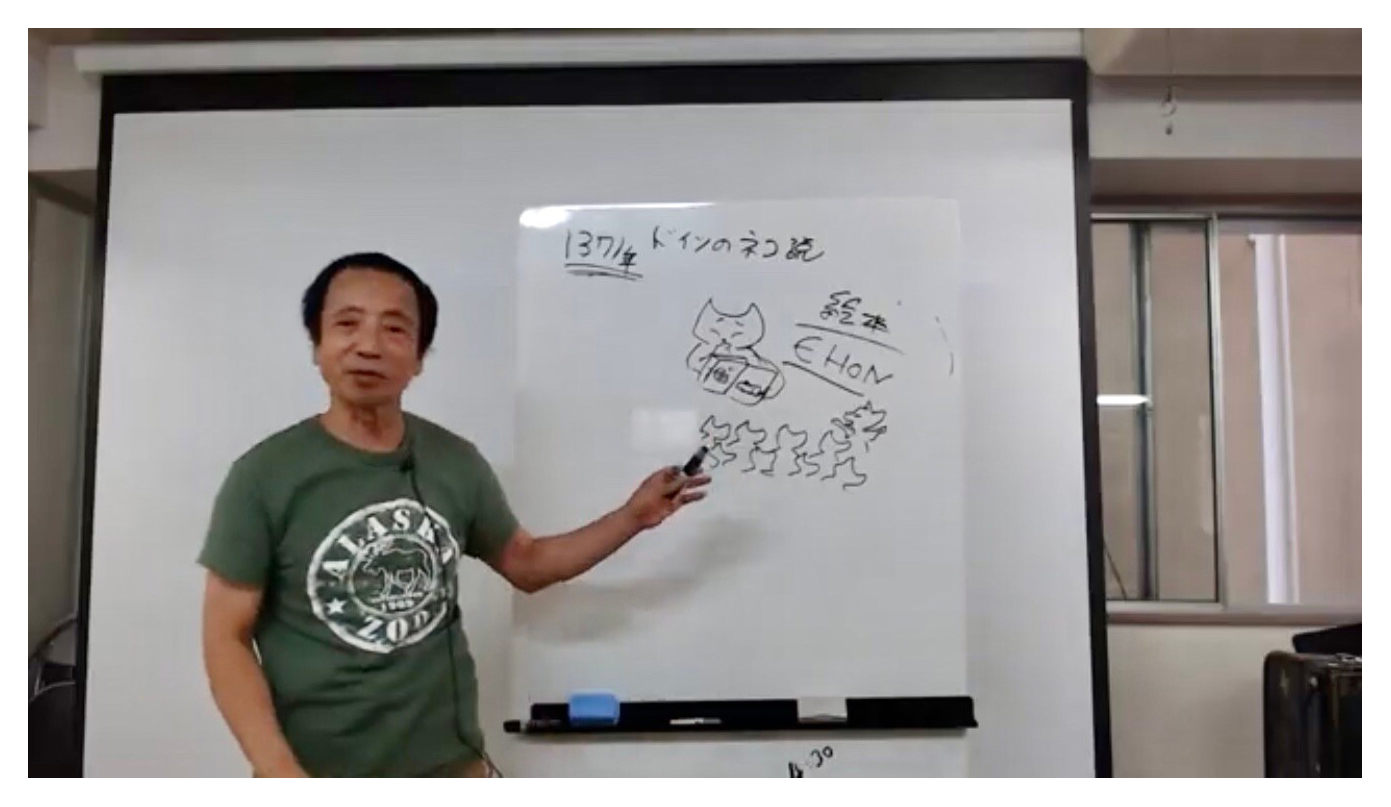

鈴木まもるさんは、絵本作家が鳥の巣の第一人者になってしまったという経緯、「鳥の巣っていろんな不思議があること」を、自己紹介を兼ねて、ご自身が伝えたいことを、ホワイトボードに絵を描いて、楽しくユーモアを交えて語ってくださいました。

鈴木まもるさんは、絵本作家が鳥の巣の第一人者になってしまったという経緯、「鳥の巣っていろんな不思議があること」を、自己紹介を兼ねて、ご自身が伝えたいことを、ホワイトボードに絵を描いて、楽しくユーモアを交えて語ってくださいました。